日本人が習得困難な抽象名詞の加算化と冠詞の共起―語源からの分析―

研究室からこんにちは(短期大学)

抽象名詞は動作・状態・性質や抽象的な概念を表す名詞を言うものであり、抽象名詞と冠詞の共起表現、もしくは抽象名詞の加算化の習得は、冠詞のない日本語を持つ日本人にとって英語習得の関所となっている。今回、日本人が習得困難な抽象名詞を特定し、その理由を語源との関連で考察する。

英語冠詞の起源

1100年以前の古英語期では、定冠詞は指示語(指示代名詞や指示形容詞)と、不定冠詞は数詞と形態上の区別を持たなかった。定冠詞と指示語が、異なる形態により区別されるようになるのは1100年以降の中英語期である。中英語期になって、名詞の屈折変化が単純化され、それに伴って、形容詞の屈折も単純化されたが、決定詞の単純化はそれよりやや遅れた。定冠詞が、現在の“the”の原型である“þe”に統一されたのは、1300年以降の後期中英語期においてである。この頃になると、単数の指示語も、現在の“this/that”の原型である“þis/þat”に統一されている。(永井 2019)

不定決定詞は、11世紀後半ごろから屈折の単純化が始まり、13世紀には、母音の前では“an/on”、子音の前では“a/o”に統一された。さらに、13世紀の末から14世紀にかけて、“an”が強勢を失い、不定冠詞として使われるようになり、他方で、「一つ」を意味する数詞は、[w]の音価を持つ“one”となって、分離独立した。現代的な英語の冠詞の用法は、14世紀に確立した。(永井 2019)

ラテン語は冠詞、類別詞を持たない。ラテン語(BC75年―)と違い古典ギリシア語(BC9世紀―)には冠詞がある。働きとしては英語の定冠詞あるいは指示形容詞と同じ機能を持つ。古ノルド語は、8世紀にノルド祖語から発展して生まれた言語であり、定冠詞ではなく名詞の語尾につく接尾定詞がある。

調査

1. NICERのNNS(L2中上級者)に対して、抽象名詞の可算化に関する正用・誤用を調査した。被験者は349名(JPN501~JPN849)。

The Nagoya Interlanguage Corpus of English Reborn (NICER) 1. 1. 1. (2018-04-05)

2. 調査した抽象名詞の誤用(ネイティブチェックが入っているもの)は、①抽象名詞(冠詞はつかず)、②不定冠詞a(n)+抽象名詞、③定冠詞the+抽象名詞、④定冠詞the+抽象名詞s、⑤抽象名詞s(冠詞はつかず)、の5パターンに関するものである。なお、冠詞と抽象名詞の間の形容詞の有無は問わない。

3.抽象名詞の可算化に関する誤用が10個以上あった抽象名詞を20個特定した。

なお、“sport”も誤用が多かったが、“sports”として使用することが圧倒的に多いので、今回は省いた。(西田 2020)

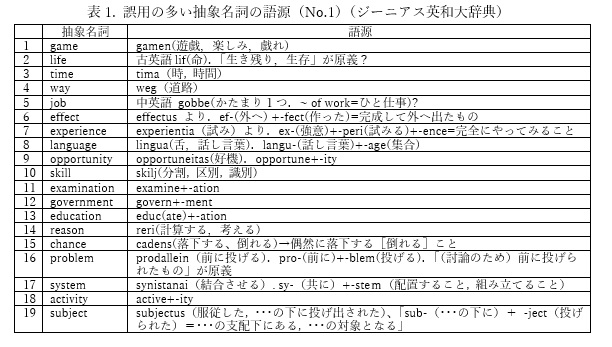

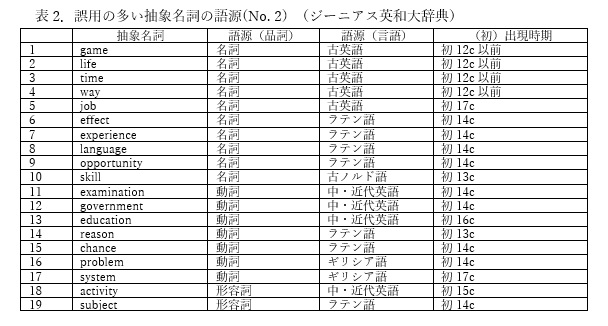

表1は調査で特定した19個の抽象名詞の語源を調べたものである。

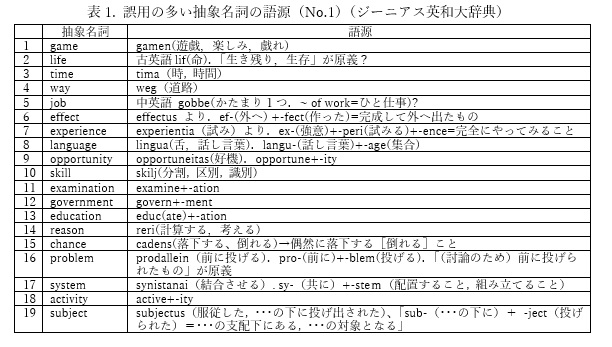

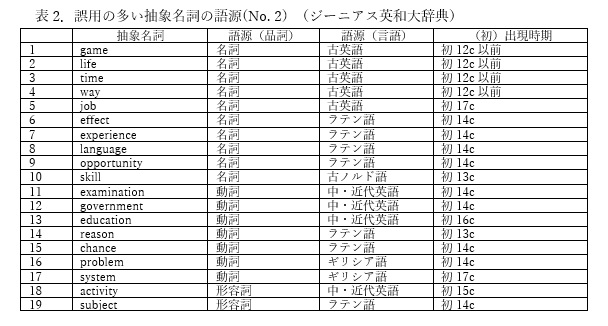

表2は、表1の語源をさらに品詞、言語、出現時期で分類したものである。

動詞語源(10個/19個=53%)、名詞語源(7個/19個=37%、形容詞語源(2個/19個=11%)であり、名詞語源のものは動詞語源のものに比べて使用が困難であることがうかがえる。名詞語源には動詞語源のような接辞を使用した屈折がなく、類推が利きにくく使用も困難となると考えられる。さらに、名詞語源のものは、ほぼ古英語起源と冠詞のないラテン語起源で、古英語(450年―1100年)では不定冠詞も未発達であることを加味すると、現在とは異なる用法の時期に生まれた可能性が高く、使用も現在とは異なる可能性が高く、習得も困難だと思われる。ラテン語語源のものが多いが(7個/19個=37%)、ラテン語には冠詞がなく、ラテン語起源の抽象名詞には冠詞との共起への理由付けを見出しにくく習得も困難になると思われる。

参考文献

永井俊哉ドットコム, 「不定冠詞はなぜ誕生したのか」, 2019年9月9日,

https://www.nagaitoshiya.com/ja/2009/indefinite-article-europe-individualism/

(2020年11月19日検索)

西田一弘, 「日本人L2中・上級学習者の英語抽象名詞の可算化に関する定性、特定性からの正用・誤用分析」, 『地域活性化研究』, 岡崎大学懇話会, 第19号, 2020. 8(予定)

(KN)

英語冠詞の起源

1100年以前の古英語期では、定冠詞は指示語(指示代名詞や指示形容詞)と、不定冠詞は数詞と形態上の区別を持たなかった。定冠詞と指示語が、異なる形態により区別されるようになるのは1100年以降の中英語期である。中英語期になって、名詞の屈折変化が単純化され、それに伴って、形容詞の屈折も単純化されたが、決定詞の単純化はそれよりやや遅れた。定冠詞が、現在の“the”の原型である“þe”に統一されたのは、1300年以降の後期中英語期においてである。この頃になると、単数の指示語も、現在の“this/that”の原型である“þis/þat”に統一されている。(永井 2019)

不定決定詞は、11世紀後半ごろから屈折の単純化が始まり、13世紀には、母音の前では“an/on”、子音の前では“a/o”に統一された。さらに、13世紀の末から14世紀にかけて、“an”が強勢を失い、不定冠詞として使われるようになり、他方で、「一つ」を意味する数詞は、[w]の音価を持つ“one”となって、分離独立した。現代的な英語の冠詞の用法は、14世紀に確立した。(永井 2019)

ラテン語は冠詞、類別詞を持たない。ラテン語(BC75年―)と違い古典ギリシア語(BC9世紀―)には冠詞がある。働きとしては英語の定冠詞あるいは指示形容詞と同じ機能を持つ。古ノルド語は、8世紀にノルド祖語から発展して生まれた言語であり、定冠詞ではなく名詞の語尾につく接尾定詞がある。

調査

1. NICERのNNS(L2中上級者)に対して、抽象名詞の可算化に関する正用・誤用を調査した。被験者は349名(JPN501~JPN849)。

The Nagoya Interlanguage Corpus of English Reborn (NICER) 1. 1. 1. (2018-04-05)

2. 調査した抽象名詞の誤用(ネイティブチェックが入っているもの)は、①抽象名詞(冠詞はつかず)、②不定冠詞a(n)+抽象名詞、③定冠詞the+抽象名詞、④定冠詞the+抽象名詞s、⑤抽象名詞s(冠詞はつかず)、の5パターンに関するものである。なお、冠詞と抽象名詞の間の形容詞の有無は問わない。

3.抽象名詞の可算化に関する誤用が10個以上あった抽象名詞を20個特定した。

なお、“sport”も誤用が多かったが、“sports”として使用することが圧倒的に多いので、今回は省いた。(西田 2020)

表1は調査で特定した19個の抽象名詞の語源を調べたものである。

表2は、表1の語源をさらに品詞、言語、出現時期で分類したものである。

動詞語源(10個/19個=53%)、名詞語源(7個/19個=37%、形容詞語源(2個/19個=11%)であり、名詞語源のものは動詞語源のものに比べて使用が困難であることがうかがえる。名詞語源には動詞語源のような接辞を使用した屈折がなく、類推が利きにくく使用も困難となると考えられる。さらに、名詞語源のものは、ほぼ古英語起源と冠詞のないラテン語起源で、古英語(450年―1100年)では不定冠詞も未発達であることを加味すると、現在とは異なる用法の時期に生まれた可能性が高く、使用も現在とは異なる可能性が高く、習得も困難だと思われる。ラテン語語源のものが多いが(7個/19個=37%)、ラテン語には冠詞がなく、ラテン語起源の抽象名詞には冠詞との共起への理由付けを見出しにくく習得も困難になると思われる。

参考文献

永井俊哉ドットコム, 「不定冠詞はなぜ誕生したのか」, 2019年9月9日,

https://www.nagaitoshiya.com/ja/2009/indefinite-article-europe-individualism/

(2020年11月19日検索)

西田一弘, 「日本人L2中・上級学習者の英語抽象名詞の可算化に関する定性、特定性からの正用・誤用分析」, 『地域活性化研究』, 岡崎大学懇話会, 第19号, 2020. 8(予定)

(KN)